| あなたの声を変えるボイストレーニング――ベルカント唱法と心理学に基づく発声法の定番 | ||

共鳴発声法で《良い声》をつくる恋愛もビジネスも、人間関係は「声」で決まる。イタリアの伝統的なベルカント唱法に心理言語学が融合したとき、新しい発声法によるボイストレーニングが誕生した。それが「共鳴発声法」。聞く人の深層心理にしみ込む声は、行動の原動力となる「好感度」を格段にアップさせる。ビジネスだけでなく、個人のプライベートライフ(男女関係など)にも役立つボイストレーニングで、あなたの生活を変えてほしい。ボイストレーニングで手に入れた声は、未来永劫一生にわたってあなたの味方となり、武器となるであろう。言語戦略研究所 |

||

|

声の力 - 各種レッスン - 声のブログ - 声のQ&A - お問い合わせ - WSIについて |

||

声のQ&A

|

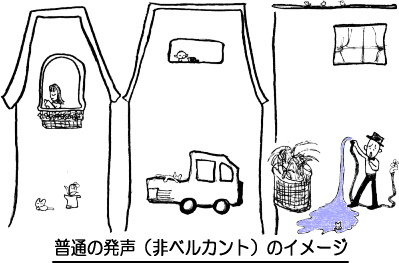

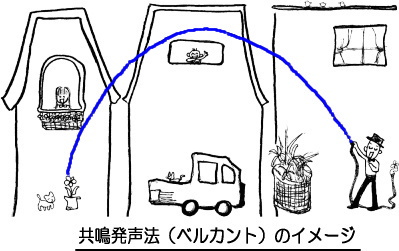

【声のQ&A】このコーナーでは、声に関して日々寄せられるさまざまな質問や相談に、当研究所所長の齋藤がお答えしていきます。※ご質問はお問い合わせページからお送りください。 Q1. 声は変えられますか?A. 変えられます。 声は生れつき決まっていて変えられないと思っている人も多いようですが、出る声はボイストレーニングによっていくらでも変わります。 同じ楽器でも演奏技術によってまったく異なる音色を聴かせてくれるように、同じ発声器官を使っても発声技術によって出る声が違います。むしろ「どんなやり方で弾いても同じ音が出る」と考えるほうが不自然でしょう。 まして発声器官は生きた身体ですから、楽器よりも状態が変わります。良い声を出していれば、発声器官という楽器が育つのです。 Q2. 声を変えるのにどのくらいの期間を要しますか?A. 楽器のレッスンと同じです。 適切な訓練を受ければ、声はすぐに変わります。私が指導を担当している「声のサロン」では、支えを教えただけで3分で声の力が変わります。 ただし誤解しないでほしいのは、3分で声は「変化」しますが「完成」するわけではない、ということ。 バイオリンを習ったことのない人が見よう見真似で出した音と、30分のレッスンを受けて基本的な構えを教わった後の音は、ぜんぜん違う。とはいえ、30分で出せる音などたかが知れている。 声もまったく同じです。3分は極端だとしても、数回の発声レッスンを受けた程度の人と、4年間みっちり発声法を学んだ音大声楽科の卒業生では、声の素養と基礎体力がまるで違う。10年以上も熱心にボイストレーニングを続けている人なら、さらに声に磨きがかかる。 つまり、1ヶ月やれば1ヶ月分の、10年やれば10年分の、費やした時間とエネルギーに応じた成長を重ねてくれるのが声なのです。 あなたの声を磨き込んで、極上の財産にしてください。 Q3. 歌声と話し声は出し方が違いますか?A. 基本は同じです。 動物としての進化の過程を考えるとわかるように、発声の原点は動物の鳴き声です。これは話し声より歌声に近い。 わかりやすく、「歌声は全体、話し声は一部」と理解していただくのがいいでしょう。 歌は私たちの発声能力のすべてを使い、おしゃべりやスピーチなどの発話では発声能力の一部を使う。 それゆえ、発声トレーニングでは話し声に限定せず、歌を用いておこなうことが大切です。 話し声のみのトレーニングでは、せっかくバイオリンを買ったのにピチカート(弓を使わずハープのように弦を指で弾く奏法)しか練習しないようなものですから。 アナウンサーや落語家の発声練習が、早口言葉や挨拶などの定型文を唱えるにとどまっているのは、とても残念な現状です。 話し声を鍛えるのにたいへん高い効果が認められるのは、古典歌曲(Caro mio benなど)とナポリターナ('O sole mioなど)です。歌い込むうちに発声器官が正しい発声を覚え、話し声に艶が出てきます。 良い声で話せる人は、仕事も恋愛もうまくいきます。ぜひ挑戦してみてください。それだけの価値はありますよ。 Q4. 「モテ声」ってどんな声ですか?A. 聞き手の無意識領域に好印象を与える声です。 声楽や発声学に「モテ声」という術語はありませんから、雑誌の取材時に編集部の方から伺った「こんな声がモテ声と呼ばれている」という話に基づいて、専門家の視点からお答えします。 異性に好印象を持たれやすい声や話し方を「モテ声」と呼ぶのであれば、モテ声の出し方はあります。 発声のみならず話し方まで含むので、一言で簡単に「こうすればモテ声が出る」とは言えませんが、生れつきの声質で決まるわけではないので、期待してください。 一つだけ入り口となる条件を挙げるなら、「喉が開いている」こと。喉が詰まっていると、トゲのある鋭い声や苦しそうな声になり、モテ声にはなりません。発声法を学んでいないと喉を開けるだけでも至難の業でしょうから、まずは共鳴発声法を覚えるといいでしょう。 ちなみに、「こんなしゃべり方がモテそう」と、聞こえる感じだけを真似すると、多くの場合、逆効果です。 聞こえ方と発声法にはたいていズレがあるため、真似は違和感を生みます。たとえば、広がりがあるように聞こえる声は、喉を開けっ広げにして出しているのではなく、むしろ逆に共鳴を「集める」ようにして発します。 違和感は心の無意識領域に好印象を与えないので、「異性にはウケても同性を敵に回す」「最終的には異性も離れていく」ようなネガティブな現象を引き起こすでしょう。専門家としてお勧めできません。 正しい発声法に支えられた「良い声」は、異性にも同性にも好印象を与え、認められる力を持つ声です。 発声法の基本を押さえた上で、自分の楽器(発声器官)で出せる最高の音を出せば、それが真のモテ声といえるでしょう。 Q5. 共鳴発声法って何ですか?A. 話し声の基本的な発声法です。 歌声の基本がベルカント唱法であるなら、話し声の基本は共鳴発声法です。  当研究所でももちろん共鳴発声法の研究と指導をおこなっているし、日本発声協会が唯一「話し声の発声法」として正式に認定しています。 全国の発声指導者がこの発声法に基づいて指導をおこなっているため、言葉くらいはどこかで聞いたことがあるかもしれません。 共鳴発声法の体系はかなり膨大  で、言語学や心理学、解剖生理学、声楽など、複数の分野にわたります。今も発声の専門家たちが研究を続け、進化させ続けている体系です。 で、言語学や心理学、解剖生理学、声楽など、複数の分野にわたります。今も発声の専門家たちが研究を続け、進化させ続けている体系です。手軽に習いたい方には、Webレッスンの「音色塾」をお勧めします。音声レッスンもあるので、自宅にいながら共鳴発声法の基本を学ぶことができます。 Q6. 話し声のボイストレーニングは誰にでも効果がありますか?A. 誰にでも効果があります。 誰でも毎日話し声を使いますが、話し声の出し方を習ったことのある人は少数派でしょう。 「話す」「声を出す」という行為は、歩いたり息をしたりするのと同じように、特に習わなくても自動的に習得できる技能です。 そのためか、子どもの頃に見よう見真似でなんとなく身につけた方法を疑うことなく続けている人が多い。 しかし、歩き方を習った人は美しい姿で歩くし、ヨガの行者や僧侶など特殊な呼吸法を実践している人は長生きです。 知人のドイツ人を「歩き方が格好いい」と褒めたら、逆に「日本人はなぜみんな歩き方が格好悪いんだ?」と質問されました。 聞けば、ドイツでは子どもの頃に学校で歩き方を教えるのだとか。日本の小学校は一糸乱れぬ行進の練習をするくらいが関の山で、歩き方を習う機会はないでしょう。 まして、呼吸法など存在すら知らされない。だからみんな呼吸が浅く、口呼吸の割合も多い。 習わずに自動的に習得する技能ほど、個人差が大きく、魅力や健康を左右しやすいのです。 声や話し方も同じ。訓練を受ければ声が武器になります。話し方が切り札になります。 たとえば、

こういった話し方や声の原則を知り、技術を身につければ、コミュニケーション能力が格段にアップすることでしょう。 まだ習っていない人が習うのですから、技術は必ず高まります。しかも、コミュニケーションの向上がメリットにならない人はいない。 声のトレーニングは誰にでも効果がある、というのは、そういう理由です。 Q7. 「通る声」「大きな声」が出せるようになりたいA. 通る声は必ずマスターできます。 当研究所の調査によると、「声の悩み」の中で最も多いのは、「声が通らない」「大きな声が出ない」という悩みです。 ※「通る声の出し方」をこちらのページで詳しく説明しています。 通る声が出ないと、仕事での評価も下がりがちでしょう。 職場で「もっと大きい声を出して」と指示された場合、問題は声が通るか通らないか、です。 通る声と大声は違うので、がんばって大声を張り上げても、ダメ出しが続くばかりか、喉を痛めてしまいます。 通る声は発声技術によって育つものなので、根性で張り上げても逆効果です。 痛々しい、苦しい感じの声になるでしょう? 共鳴を集め、腹圧を一定に保って声を飛ばすテクニックを身につけましょう。 Q8. ハスキーボイスを治したいA. 嗄声は声帯のトラブルです。 ハスキーボイスやしゃがれた声を専門用語で嗄声(させい)といいます。 嗄声の原因は、声帯がぴったり閉じないこと。声帯の特定部位に摩擦が集中し、結節やポリープができやすい状態です。 タバコやアルコールなどの薬物が原因となっているケースもあります。昔から「酒焼けした声」という表現がありますね。 心当たりがあるなら、まず摂取をやめ、声が改善するかどうかを確かめましょう。いずれにしても薬物は声にとって「百害あって一利なし」です。 発声法に原因がある場合、健康な声帯に戻ってからボイストレーニングを始めます。 ボイストレーニングは当研究所でも指導できますが、声帯が傷んだ状態で来られてもどうにもならないので、できるだけ声を出さない時間を確保してください。 声帯は、軽く声を出すだけでも1秒間に何百回も擦られるのですから(ラの高さで毎秒440回)、甘く見ないでひたすら黙っていましょう。 また、囁き声は通常の発声よりも声帯に負担がかかるので、気をつけてください。囁くほうが負担が軽いと勘違いして「今は声帯を治すために囁き声で」なんてやると、とんでもない逆効果です。30分も囁き声を続けたら、その後しばらくまともな声は出ません。 「声帯をぴったり閉じる」ボイストレーニングについては、長くなるので機会を改めますが、「ハスキーボイスが出てしまったときは、そのままの調子でしゃべり続けない」ように気をつけると予防になります。 Q9. セールスが成功する声ってありますか?A. 相手に「届く」声です。 セールスは「交渉」ですから、コミュニケーション能力の基本である「観察力」を駆使して相手を知り、求められている情報を的確に提供します。 その際、声はきわめて有力な武器となります。 たんに好印象を与えるだけでは、セールスはうまくいきません。 横隔膜をしっかり下げ、力のある充実した声を出すと、提供している商品やサービスへの自信が伝わります。 交渉の最大のポイントは「相手を知ること」です。相手がどんな人物で、何を求めているのか、相手本位になって聞きましょう。 セールスの仕事を嫌がる人はかなり多いといいます。「営業だけはやりたくない」という台詞も、頻繁に耳にします。 セールスをしたくない理由は何かご存知ですか?「断られるとストレスが溜まる」「いきなり露骨に嫌な顔をされるんです」ということらしい。 つまり、最初から「何かを売りつけられる」「押し売りされる」と警戒されているわけです。 一般のセールスが、いかに「自分本位」かを物語っていますね。 弊社の製品はこれこれで、業界でもどれほどの評判で、これを導入すれば御社はこうこうなって……と自分を語るばかり。 「自分語り」は警戒され、嫌がられます。 相手が何に困っていて、何を必要としていて、何を好むのか……と相手を知ることがコミュニケーションの基本であり、言語戦略テクニックの基本方針でもある。 セールスを成功させるには、巧みなコミュニケーションで相手を知り、相手の芯に響く言葉をしっかり届けましょう。 Q10. クレーム対応時に適した声は?A. 「ぶつからない声」です。 クレーム対応は、商売においてきわめて大事な場面です。 謝罪がほしいのか、返金してほしいのか、それ以上の損害賠償を求めているのか、今後の対策を聞かせてほしいのか、とにかく何か言いたいのか……一口にクレームといっても場合によって相手の状態が異なります。 単純に「とりあえず謝る」で収まるケースばかりではありません。 よかれと思って口にした一言が、火に油を注ぐこともある。 しかし、「ぶつからない声」だけは、どんなケースにも当てはまるオールマイティの方策ですから、ぜひ身につけておいてください。 小声とは違います。弱々しい声でもありません。 当たりのやわらかい、ソフトな声です。 Q11. 声のために普段から心掛けたほうが良いことは?A. うがいを習慣にしましょう。 声を出す仕事にとって、最大のトラブルは「声が出ない」こと。 声が出にくくなる原因として最も典型的なのが、「声帯の酷使」と「風邪」です。 声帯を酷使して嗄声(させい)になるのは当然ですが、ちょっとでも気にしていれば防ぐのは難しくありません。 厄介なのは、風邪。いくら気をつけていても、生きた肉体を持つ私たちの宿命として、体調を崩す可能性をゼロにすることはできないでしょう。 風邪の予防に意外なくらい効果的なのが、うがいです。 外から帰ったら、必ずうがいをする習慣にすることを強く推奨します。 Q12. 声がかすれたときに囁き声で対処するのは正解?A. 不正解です。 声がかれたときに囁き声で声帯への負担を減らしたくなる気持ちはわかりますが、残念ながら囁き声は声帯にとてつもない負担を与えます。 囁き声(ウィスパー)は、声帯がきちんと閉じていない状態で発生する声です。 声帯がぴったり閉じた状態での正しい発声より、隙間が開いているほうが「粘膜に優しい」と思うのでしょう。 しかし、声帯同士の摩擦が全体に分散しないので、圧力が高まり、声帯を傷めます。 自覚する痛みが少ない分、症状を悪化しやすいので、可能なかぎり黙っていましょう。 声が出にくいからといって、強い咳ばらいを繰り返しながら無理に発声したりしないように気をつけてください。 Q13. カリスマ性を感じさせる声は?A. “カリスマ的高音”です。 人々を熱狂させるミュージシャンや政治的指導者は、みんな高い声でした。 現代の日本にカリスマがいるかどうかはわかりませんが、「カリスマ的ミュージシャン」と言われて思いつく人は、高めの声で話すのではありませんか? 一種異様に人を引き付ける魅惑的なミュージシャンや芸人は、高めの声のはずです。 堂々とした低めの声は、限られた組織の中でなら威力を発揮します。 しかし、組織の枠を取り去ってカリスマ性を発揮するとなると、「高音の神々しさ」「妖しい魅力」のパワーなしには成し得ません。 わかりやすい例を挙げるなら、同じ社長でも、自社の従業員のみをまとめるだけなら低い声でドスを利かせるのも効果的ですが、他社の従業員からも慕われる経営者となると、高音のパワーを持っているはずです。 オペラを観ていても、ゾクッと鳥肌が立ったり敬謙な気持ちになったりするのは、ソプラノやテノールの超高音でしょう。 ヒット曲には必ず高音部分――それもかなりの高音――がある。 バイオリンの超絶技巧に感動すると、思わず立ち上がって「ブラボー」を叫びたくなりますが、コントラバスの低音に感動して立ち上がることはない。 音楽全体を支える役割として低音は大事ですが、主役にはなりにくい。まして「超主役」とも言うべきカリスマ性にはつながらない。 低い声の政治家もいますが、カリスマ的人気を得る政治家や、長期にわたって総理大臣を務めるような優れた政治家は、必ず高音を持っています。 通常の指導力を発揮したいなら、低めの落ち着いた声でいい。 しかし、強烈な指導力を発揮したいなら、「カリスマ的高音」が必要。 「熱狂には高音」と覚えておきましょう。 Q14. メラビアンの法則って何ですか?A. 声が印象の4割を決めます。 米国の心理学者アルバート・メラビアンの実験によると、人に与える印象の約4割(38%)が声で決まるとわかったそうです。 もう少し厳密にいうと、視覚的情報と聴覚的情報と意味内容とが食い違った場合、私たちはどの情報を頼りに真意を読み取っているかを調べる実験でした。  意味内容が7%とすると、声は5倍以上も重視されることになる。 口では「面白そうですね」と言っていても、声が白けていたら、「本音では興味なんかないんだ」とバレてしまいます。 しかも、見た目(表情やジェスチャー)に比べて、声は偽りにくい。 声には本音が現れやすいわけです。 声を「聞き分ける」技術を身につけると、見た目や言葉に惑わされずに本音を知ることができるので、恋愛にもビジネスにも役立ちます。 Q15. 簡単に「癒し声」を出す方法は?A. 大切な人に優しく話しかけましょう。 即席に「癒し声」を出す方法があります。 あなたの大切な人が高熱を出してうなされているとイメージしてください。 恋人でも夫でも子どもでもいい。 高熱で顔を真っ赤にして、苦しそうにしています。 あなたは何か声をかけてあげてください。 「ゼリー食べる?」とか、「何かほしいものある?」とか。 そのときに自然に出る声が、癒し声です。 癒し声のボイストレーニングをしていない状態でも、いつもとはぜんぜん違う声が出るでしょう。 もっとも、このようにイメージの持ち方で癒し声を出す方法は、「付け焼き刃による間に合わせの癒し声」といえます。 大切な人を癒す「本物の癒し声」を自分の声のベースにするには、やはり共鳴発声法をしっかり身につける必要があります。 本物の癒し声が身についたら、あなたの大切な人をいつも癒してあげてくださいね。 Q16. リーダーにふさわしい声の出し方は?A. 力強い「自信の声」です。 リーダーには、安心や信頼感を与える「自信」が必要です。 喉をしっかり開けて、胸に共鳴させる声(voce di petto)で話しましょう。 仮に少しばかり自信がないとしても、発声がしっかりしていれば、指導力を発揮することができます。 Q17. 雑踏で掻き消されない声の出し方は?A. 共鳴の豊かな声です。 音が別の音を掻き消す現象を「マスキング」といいます。「マスクする」ということです。 あなたが発した声の成分に対して、マスキングが起こりやすい音が外界に存在すると、掻き消されてしまいます。 騒々しい雑踏で話すとき、自然に高い声を出すでしょう? 無意識のうちに、マスキングされにくい声を出そうとしているからです。 テノール(男声の高音)はオーケストラの大音量を越えて飛んできます。 とはいえ、いくら高い声を出しても、それ以上に高い音で溢れていたら、埋もれて負けてしまう。 では、どうするか。 理屈は簡単。マスキングしきれないくらいの「複雑な声」を出せばいいのです。 声に含まれる成分が複雑なら、そう簡単にマスキングしきれません。 声の成分を複雑にするのは、共鳴です。声帯で発生した喉頭原音はシンプルな音ですが、共鳴腔で共鳴が加わると複雑な音になります。 雑踏で話すときは、軟口蓋を高く持ち上げて高めの声を出すといいでしょう。 Q18. 「くどい」と言われない話し方は?A. 全部話そうとしないことです。 たとえば職場で上司に報告する場合、自分が知っていること、わかっていることを「全部話す」報告をしたくなるかもしれません。 「わかってほしい」からでしょう。 だからつい時間軸に沿って、順番に全部並べてしまう。 取引先とのやり取りを報告する際、「○○様が来てくださって、○○とおっしゃったので、私は○○とお答えしたら、そういうことなら○○かもしれないと言われて、ただ○○の可能性もあるからよくわからないらしく、後日あらためて連絡をするというので、何日頃になりますかと聞いてみたら、○日以内にはとおっしゃっていました」みたいにダラダラやっては、わかりにくいだけでなく、時間も無駄です。 「相手が何を知りたがっているか」を見極めていないため、「くどい」「わかりにくい」といって嫌がられます。 コミュニケーションの基本は「相手本位」。自分が話したいことより、相手が聞きたがっていること、必要としていることを、端的に伝えるように心がけましょう。 会話や報告は自分一人の行動ではなく、相手の時間をもらっている活動なのですから。 ポイントとなるような重要な情報が抜け落ちてしまうのはマズイ報告ですが、重要度の異なる情報を何でも構わず並べてしまうのも、同じくらいマズイ報告です。 「必要最小限」を狙ってコンパクトな話し方を心がけてみてください。 先ほどの例なら、「○○様が来てくださいましたが、原因がよくわからないとのことで、あらためて調べてから○日以内に連絡をくださるそうです」くらいにまとめられると、優秀な報告になります。 相手の反応を見ながら、「そこをもっと聞きたい」「そこを詳しく」と求められた部分を、さらに掘り下げて説明すればいい。 最小限の言葉で「必要十分」な情報を提供するのが、話し方の技です。 Q19. 老け声ってどんな声?A. 意図せず裏返る声です。 老化によって発声に用いる筋肉が衰えると、しっかりした声を維持できず、声を伸ばしている途中で、あるいは最初から、意図せず裏返ってしまう現象が起こります。 ほかにも、細かく震える「老人性ビブラート」、声がかすれる「老人性ハスキー」があります。 若いうちは、声がひっくり返ったり震えたりしそうになっても、筋力で強引に押さえ込むことができます。 ですから、10代や20代なら、声の訓練をしていない人でもまあまあ聞ける声を出します。 たとえば中学生で、歌を習っている音楽部や合唱団の生徒が、ほかの部活動の生徒より格段に良い声で話す、ということはない。 しかし、早いと40代から、多くは50代で差が出てきます。筋肉が老化して筋力が衰え、若い頃のように「力任せに押さえ込む」ことができなくなるからです。 いつまでも若々しく魅力的でいたいなら、発声技術をマスターして、力任せに押さえ込む方針から「テクニックで対処する」方針へと転換しましょう。 「パワーからテクニックへ」です。 技術を身につけるにも時間がかかりますから、一日でも早く始めたほうがいいですよ。 Q20. 滑舌(カツゼツ)を良くするには?A. 口の中をしっかり動かします。 唇(口先)を大きく動かしても、発音は明瞭になりません。 かえってクチャクチャした印象になり、距離が少し離れるとまったく通じない音になってしまいます。 口蓋を上げ気味にして口腔を大きめに確保すると、口の中がしっかり動き、発語が明瞭になります。 ちなみに、「滑舌」(カツゼツ)という言葉は、少なくとも現在はまだ、正しい日本語ではありません。 「明瞭な発語」を意味する俗語です。 一般には流布している言葉ですが、きちんとした声楽や発声の指導者は使っていないでしょう。 ほかにも、「腹式呼吸」や「噛む」など、一般には使われていても専門家は使わない、という言葉があります。 このような言葉で相談された場合(発声指導者の方に気にしていただきたい)、正確に何を意味しているのかをきちんと確かめてから指導に入るようにしましょう。

このように、厳密にはそれぞれ異なる“症状”について、「滑舌が悪い」という同じ言い方で表現していることがあります。 相談者が何を意図して「滑舌」(カツゼツ)と表現しているのかを確かめた上で、適切な指導をするように心がけてください。 Q21. ハスキーボイスを治す方法は?A. 声帯を閉じて発声するトレーニングをしよう ハスキーボイスを治す発声トレーニングは、繊細です。声帯の使い方を覚えるトレーニングだからです。 発声診断を受けながら「声帯をちゃんと閉じた状態で声を出す」トレーニングをおこないます。 ひとつひとつの音が短いと声がガサガサしやすいので、いきなり話し声でトレーニングしないで、古典歌曲など歌を使って長く伸ばしながら声帯の使い方を覚えていきましょう。 喉にストレートにぶつけるような「喉声」はハスキーボイスになりやすいので、ポジションを高めにして、上から回すように出します。 喉を詰めると、高音や高アクセントでハスキーボイスぎみになりやすいので、喉は上下にしっかり開けて、開けながら声を伸ばしていくのがコツです。 「文章を読むだけで声帯の使い方を矯正するのは難しい」とされるのは、「良い発声ができているかどうかを診断してもらう必要がある」からです。 「声のサロン」では発声診断士があなたの声を丁寧に診断しながら、共鳴発声法のトレーニングを進めていきます。 空気漏れが多く声帯に負担がかかるハスキーボイスは早く卒業して、憧れの「絹糸のような澄んだ声」(シルキーボイス)で話しましょう。 |

『コトバを変えなきゃ売れません。』(サンマーク出版) |

|

声の力 - 各種レッスン - 声のブログ - 声のQ&A - お問い合わせ - WSIについて |

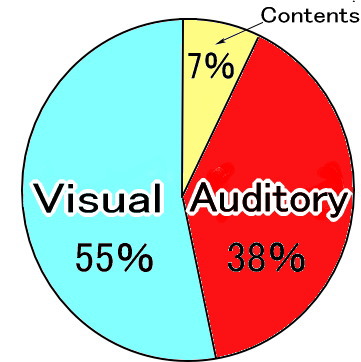

||

| Copyright (C) 2001 WSI. All Rights Reserved. | ||